水草水槽にCO2を添加すると難しい水草でも美しく繁茂させることができるようになることを多くの人が知ってからかなりの年月が経ちます。

ADAの故天野氏は、まだ水草水槽にCO2を添加するのが一般的ではない時代に、CO2を入れたらきれいに育つのではないかというところに着目し、試しに水槽に炭酸水を入れてみたところ驚くほど成長速度が早くなったそうで、当時水槽の周りには炭酸水の空き瓶が多数転がっていたとか。

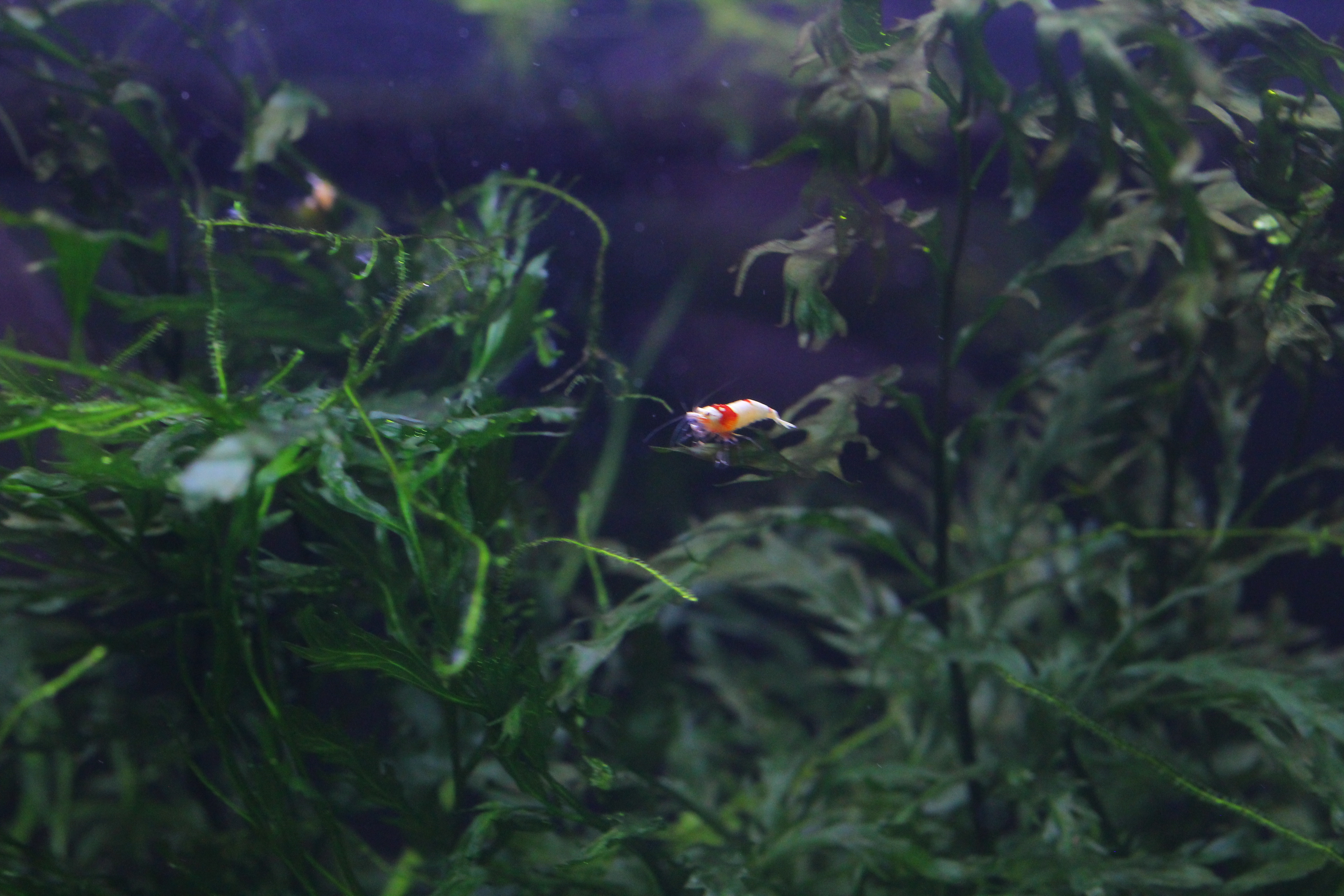

さて、ビーシュリンプと相性の良い水草ですが、グロッソスティグマやキューバパールグラスなどの多少難易度の高い水草を育てるにはCO2なしでは中々難しいところだと思います。

そこで、CO2を添加してきれいに育てたいと考えると思いますが、ビーシュリンプ水槽でのCO2添加はあまりオススメできるものではないとよく言われる理由を解説していきたいと思います。

ビーシュリンプは酸欠に弱い

ビーシュリンプも魚と同様に水中の酸素を取り込み呼吸をしていますが、その能力は魚類ほど高くないため魚類が平気な状態でも酸欠を起こすことがあります。

また、魚のように鼻上げして異常を知らせることも少ないため、気付くのが遅くなることがあるので注意が必要です。

といっても、適正水温でエアレーションを行っていればよほどのことが無い限り酸欠を起こすことはありません。

余談ですが、CO2は水に溶けやすく抜けやすい性質があるので、添加中にエアレーションを行ってしまうと溶かしたCO2がすぐに抜けてしまうのでCO2を添加する意味がなくなります。

CO2を添加したら酸欠を起こすの?

CO2を添加したからといって急激に酸素濃度が下がるわけではないので水中に酸素がある内は元気にしていられますし、水草が活発に光合成を行っているのであれば持続的に酸素が供給されるため、特に問題はありません。

しかし、水草が必要とするCO2濃度を超えて添加している場合は、バクテリアやエビなど弱い順に影響が出てきますので、光量と水温、水草の量などでうまくバランスを保つ必要があります。

結局CO2は添加しても問題ないの?

適正な添加量で管理している場合はCO2添加が直接のエビの死因になることはありません。

それどころか、CO2を添加して水草が活発に光合成を行うことにより、根の周りにはたくさんの微生物が発生し様々な生態系を作り上げていくため、水槽内に非常に良い環境ができます。

しかし、水草水槽は照明点灯時は活発に光合成を行うため、水中にたくさんの酸素を供給してくれますが、消灯時は呼吸しか行わないため急激に酸素濃度が下がります。

そのため、消灯時は曝気(エアレーションを行って水中のCO2を抜く作業)をしてバクテリアやエビが必要とする酸素を供給しなければなりませんが、エアレーションを行い酸素濃度が上がると同時にPHも上がってしまいます。

日中照明点灯時にPHが6.0程度でも夜間だと7.0以上になることも多く、24時間でこれほどの変化があると当然エビやバクテリアにも相当な負担がかかります。

よって、どうしても水草水槽でビーシュリンプをメインに飼育するのであれば、CO2を添加しなくてもある程度育つ水草を選択するか、CO2添加量を極力絞って使用すると良いでしょう。

せっかく水草水槽やるならCO2添加してきれいに繁茂させたいと思うのが本音ですけどね。

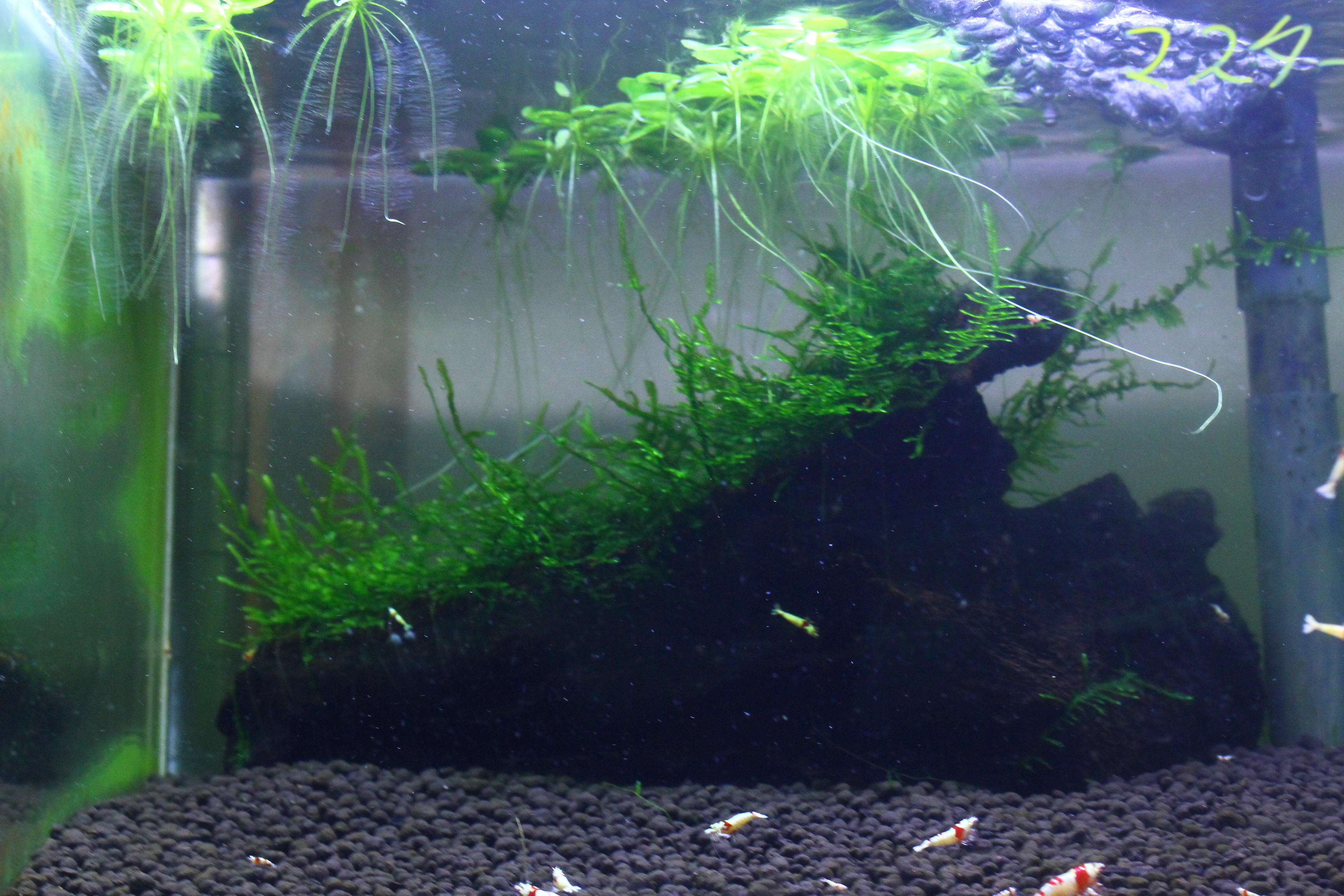

具体的な例を挙げるなら、石組水槽のような止水域のできにくいシンプルな草原のようなレイアウトがオススメです。

コメント