ビーシュリンプ飼育はphが7.0以下の酸性の水質が良いよという話はよく聞くと思いますが、なぜphが低い方が良いのかという意味を知らずに飼育している方も多いと思います。

ビーシュリンプは基本的に幅広い水質に適応する能力を持っていますが、アンモニアや亜硝酸にはめっぽう弱く、ちょっとした変化ですぐに死んでしまうこともあります。

実は、phとアンモニアは密接な関係性を持っており、phが低い方がいいという理由を交えて詳しく解説していきたいと思います。

phとアンモニアの関係性

水槽内に発生するアンモニアや亜硝酸は魚やエビに対して悪さをして弱らせてしまったりするのですが、アンモニアに限ってはph7.0以下の酸性下ではアンモニウムイオンに変化し無害となることが、ビーシュリンプは酸性寄りの水質が良いといわれる理由です。

アンモニアを分解する濾過バクテリアが重要

正常な濾過ができていれば、濾過細菌(バクテリア)が酸素を消費しながらアンモニアを分解し亜硝酸と水素イオンを排出してくれるため、アンモニアがアンモニウムイオンに変化するのですが、餌の与えすぎや濾過能力不足が原因の栄養過多で、バクテリアの分解能力を超えたアンモニアが発生した際に、水素イオンが足りなくなりアンモニウムイオンにならないアンモニアがまた悪さをするようになります。

また、夏場の高水温時も溶存酸素量の飽和地点が低くなるため、バクテリアの繁殖も緩慢になりがちなので注意が必要ですし、換水に使用する水もphが極端に高い場合は下げてから使用するか少量ずつ慎重に換水する必要がありますが、しっかりと良い水質が保たれている水槽では懸念するほどのことはありません。

ソイルのイオン交換能力

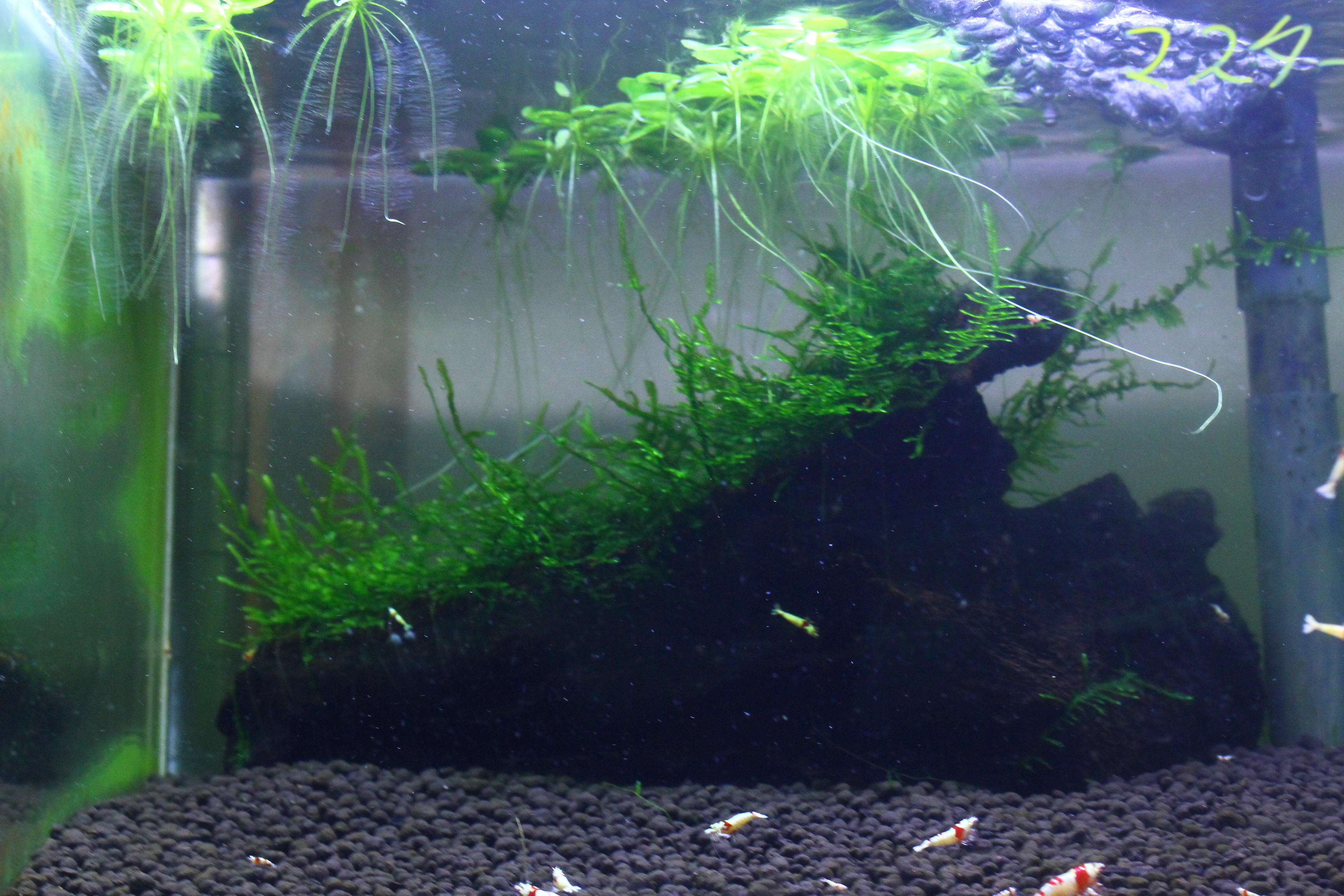

最もビーシュリンプ飼育を容易にしたといっても過言ではないアイテムであるソイルですが、ソイル自体に水質調整能力があることは皆さんご存じだと思います。

一部を除いて、ほとんどのソイルがイオン交換能力によりph5.0~6.5程の酸性に傾けてくれる作用があり、初心者でもセット初期の不安定な時期を乗り切りやすいように、phが酸性寄りに調整されている吸着系と呼ばれるソイルを多くのメーカーが作るようになりました。

水ができるとphは自然と下がっていく

水槽をセットし、時間が経てば経つほど水質は安定していきますが、濾過が効いて良い状態の水槽であればソイルのイオン交換作用によるphを維持する効果に頼らなくても自然と弱酸性に落ち着いていきます。

よって、濾過やバクテリアの繁殖をおろそかにし、吸着系ソイルのイオン交換能力に依存した飼育をしていると、ブレイクと呼ばれるエビがポツポツ死んでいくといった現象が起こりやすく、それを回避するためにソイルの交換や短い期間でのリセットを余儀なくされる方も多いと思います。

ビーシュリンプのph適応範囲は意外と広いが酸性下の方が容易に飼育できる

ビーシュリンプ飼育にPHは低めが良いと大半の人がいう意味がこれで解ると思います。よってPHが7.0以下の水槽では試験紙などでアンモニアのチェックをする必要はなくなります。(試験紙はアンモニアもアンモニウムイオンも反応します)

科学が苦手な僕なりに簡単に要点をまとめると、PHを上げる要因(バクテリア・ソイル・換水に使用する水)を気を付けてさえいれば気にしなくて良い問題ですが、濾過やソイルの寿命を無視して強制的にPHだけ下げる行為はまた違う問題が発生しますのでほぼ無意味となります。

コメント