ソイルというものは天然土壌を焼き固めたものが大半で、多少の圧力では潰れることはないのですが、水の中では水分を吸って柔らかくなったりエビが掴んだり突いたりすることで少しずつ崩れていきます。そして、その崩れた細かい粒子がソイルの目詰まりを起こしたりフィルター内に入り込み濾過槽に溜まり汚泥化させることがあります。

ソイルというものは天然土壌を焼き固めたものが大半で、多少の圧力では潰れることはないのですが、水の中では水分を吸って柔らかくなったりエビが掴んだり突いたりすることで少しずつ崩れていきます。そして、その崩れた細かい粒子がソイルの目詰まりを起こしたりフィルター内に入り込み濾過槽に溜まり汚泥化させることがあります。

また、底面フィルターを使用していると、水流の関係でソイルがガチガチに固まってしまうので通水性が悪くなり濾過能力の低下を招くこともあります。

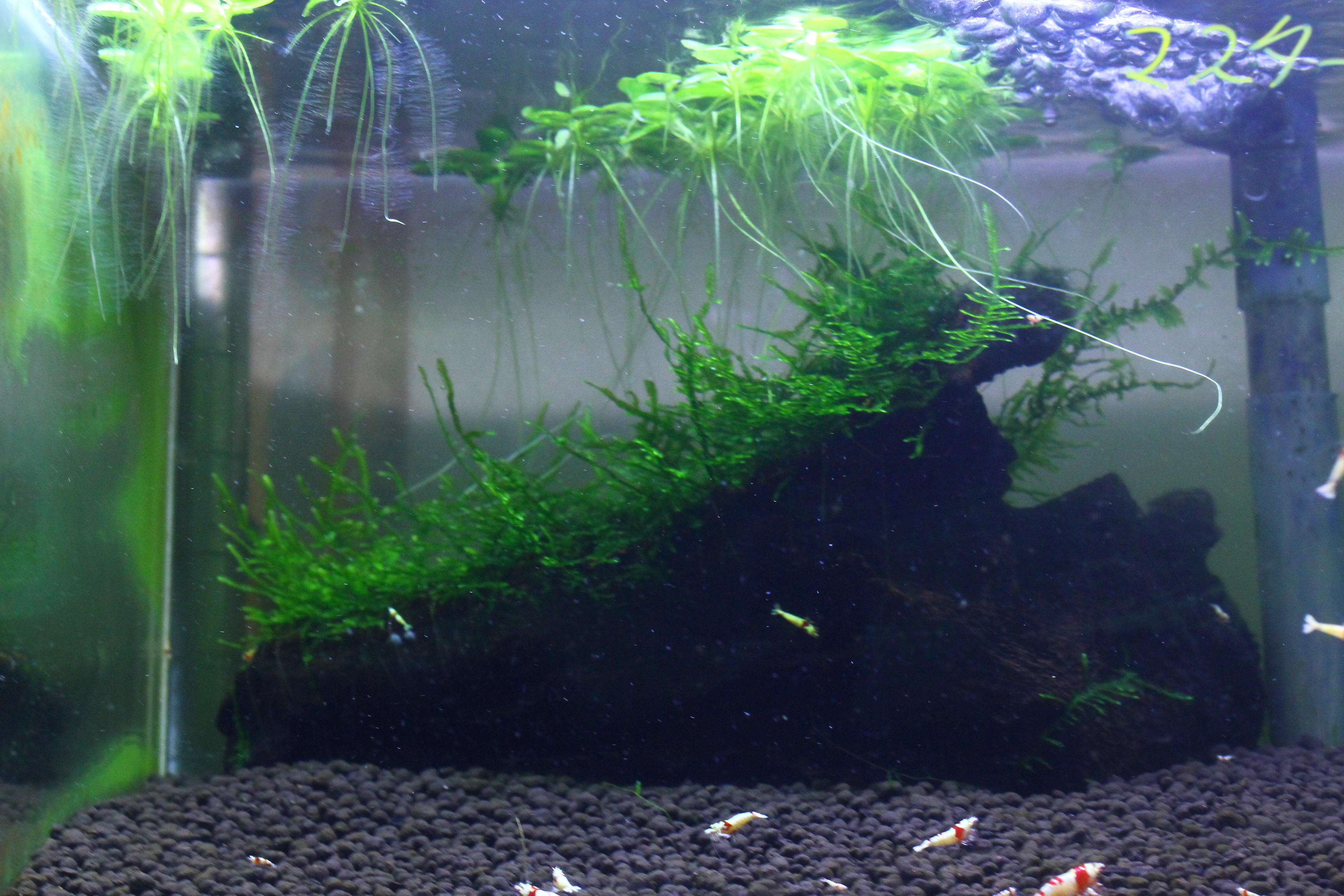

低床に依存しない濾過方法(外部フィルターやスポンジフィルターなど)も長期維持によって通水性が悪くなり、ソイル内への酸素供給が無くなると、藍藻が発生したり嫌気性細菌やメタンガスなどの有害物質を発生させる原因となります。

なので、低床掃除は本来ならば行った方が良いのですが、デリケートなエビはちょっとしたことで弱ったり時には死んでしまったりするので、慣れないうちは掃除をするのも悩むと思います。

そこで、今回は低床掃除のタイミングと、より安全な掃除のやり方をご紹介します。

ビーシュリンプ水槽の低床掃除のタイミング

低床の掃除のタイミングは、ソイルの粒が潰れて汚泥化し始めた時に行うことが多いと思います。

ソイルが汚泥化するとソイル内への酸素供給が悪くなり、バクテリアがダメージを受けてしまうものですが、あまりにも頻繁に低床の掃除をすることも逆効果になることもあるので、目で見たソイルの状態以外にも実際のエビの動きなどを総合的に見て判断すると良いでしょう。

ソイルが崩れて汚泥化している

目に見えて変化がわかるのでこれは簡単に見極められますが、調子の良い水槽でもこのまま放置していると飼育水の寿命を縮めることになります。

本来ならこうなる前に定期的に泥抜きをした方が良いのですが、急激な変化はエビへの負担にもなるので少量換水とごく一部分の泥抜きを少しずつ長期に渡り繰り返し徐々に改善していくと良いです。

泥抜きをした際、ソイルが減ってくるのでこれも同じように少量ずつ新しいソイルを足していくと良いでしょう。

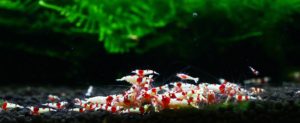

エビの繁殖状況を見て

抱卵しなくなった、稚エビの残りが悪くなったなど、必ずしもソイルだけが原因ではないですが、低床掃除をして改善されればソイルが原因と考えて良いです。低床掃除をして新しいソイルを足しても改善されなければ、フィルターのチェックなど他の原因を疑った方が良いでしょう。

水ミミズの発生状況を見て

水ミミズは水の富栄養化で発生するのが大半で、フィルターの汚れやソイルの劣化、汚泥物質の沈殿などが主な原因になります。

立ち上げて間もない水槽であれば換水を続けていれば数は激減しますが、安定期に入ってからの大量発生は低床掃除やフィルターの掃除をすればほぼ改善されます。

ここでメダカや小型のカラシンなどを入れて駆除することもできますが、メダカや小型カラシンは水ミミズが大好物なのでたちまち食べつくし大量の糞をするので、さらに水の富栄養化を招いてしまい、駆除が終わって魚を抜いた後でまた水ミミズが発生することになります。

水ミミズ自体は何ら害はないので目立たなくなるまでフィルターのチェックと換水を続けるのがベストです。

実際に低床クリーナーを使ってソイルの泥抜きをしてみる

クリーナーも色々な種類がありますが、排出する流量の調節が簡単にできるものが良いです。

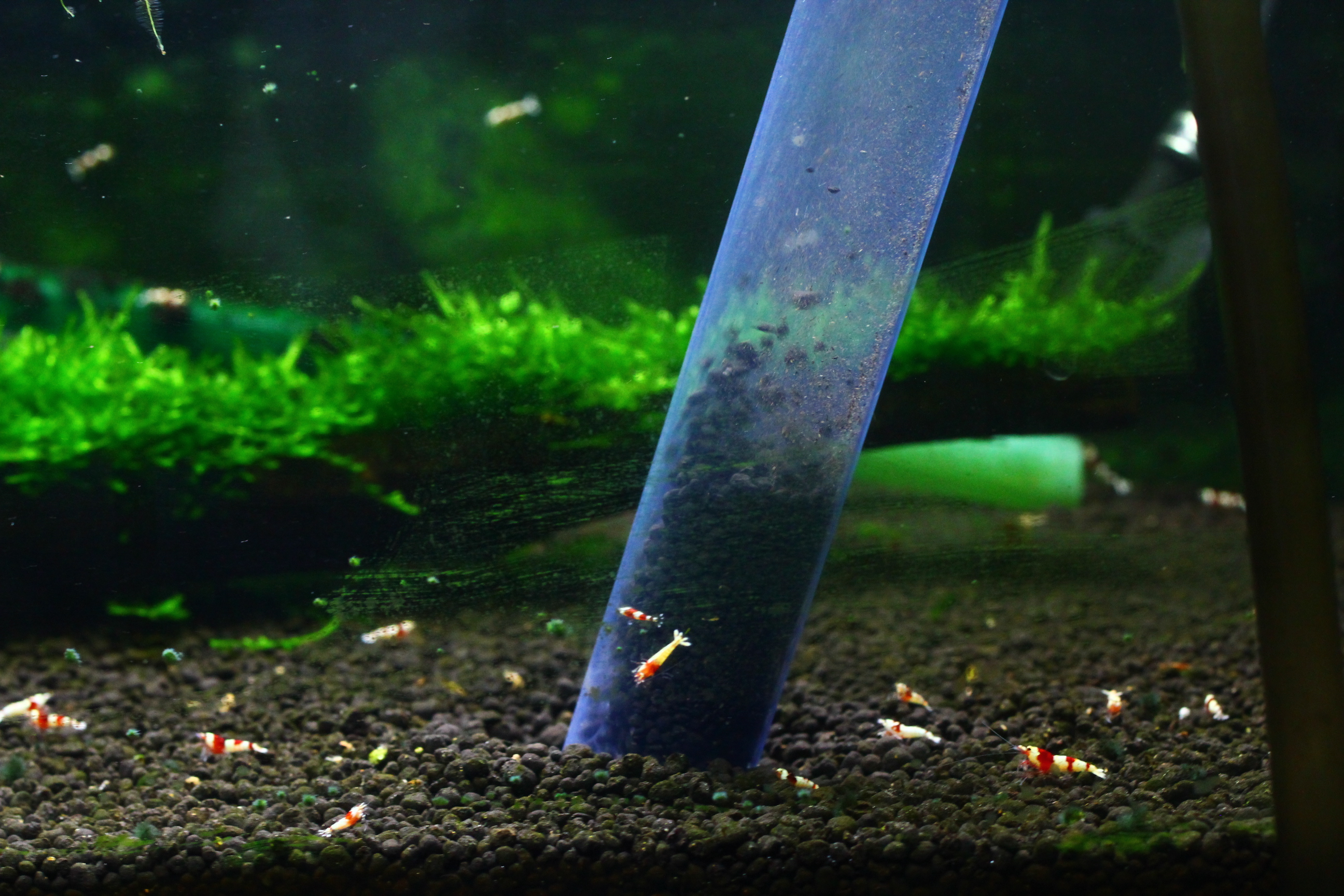

使用しているクリーナーは水作のプロホースエクストラMです。旧型には無かったスターターポンプが上部に付いていて、それを数回プッシュするだけで排水が始まる仕組みなので非常に楽になりました。

排水の流量調節は、排水チューブを九の字に折り曲げれば簡単に調節ができますのでソイルを吸いすぎて詰まる前に水量を絞って調節しましょう。

注意点はソイルの粒子が舞ってしまわないようになるべく静かにソイルにパイプを差し込むことと、ソイルから抜く際も同じように細かい粒子が舞わないようにしましょう。パイプでソイルをかき回したりすると白濁りの原因にもなりますし、エビのエラに入ると呼吸困難を起こしてしまい最悪死んでしまうことがあります。

もし排水中にエビが吸い込まれてしまった場合は直ちに流量を絞り完全に水流を止めてしまいましょう。しばらくすると自分から出ていきますが、それでも出ていかない場合は止めていた流量を少しずつ開放していけば流れに逆らってエビが必死に泳ぎ出口に向かうのでタイミングを見計らって再度流量完全にストップさせれば勝手に出ていきます。

低床掃除を行う際の注意点

ビーシュリンプに適したソイルとして販売されているものは非常に多くの種類がありますが、ソイルによって粒の大きさや形の他、粒の固さなどもかなり違うので、低床の清掃頻度は使用するソイルによっても変わるでしょう。

アマゾニアなど、元々粒が柔らかいソイルは早ければ半年ほどでソイルの目詰まりが起こってしまうものですが、詰まったからといってただ闇雲に低床掃除をしているだけで環境が改善されることはないので、換水や濾過槽の掃除などの日々のメンテナンスが大事になってきますから、上記の清掃のタイミングについての内容を参考にソイルの清掃をしてみてください。

コメント