今回は吸着系ソイルのお話しです。

私的考えで恐縮ですが、実は吸着系ソイルが苦手というかあまり好きではないので、この話題はあまり触れたくない話だったりします。

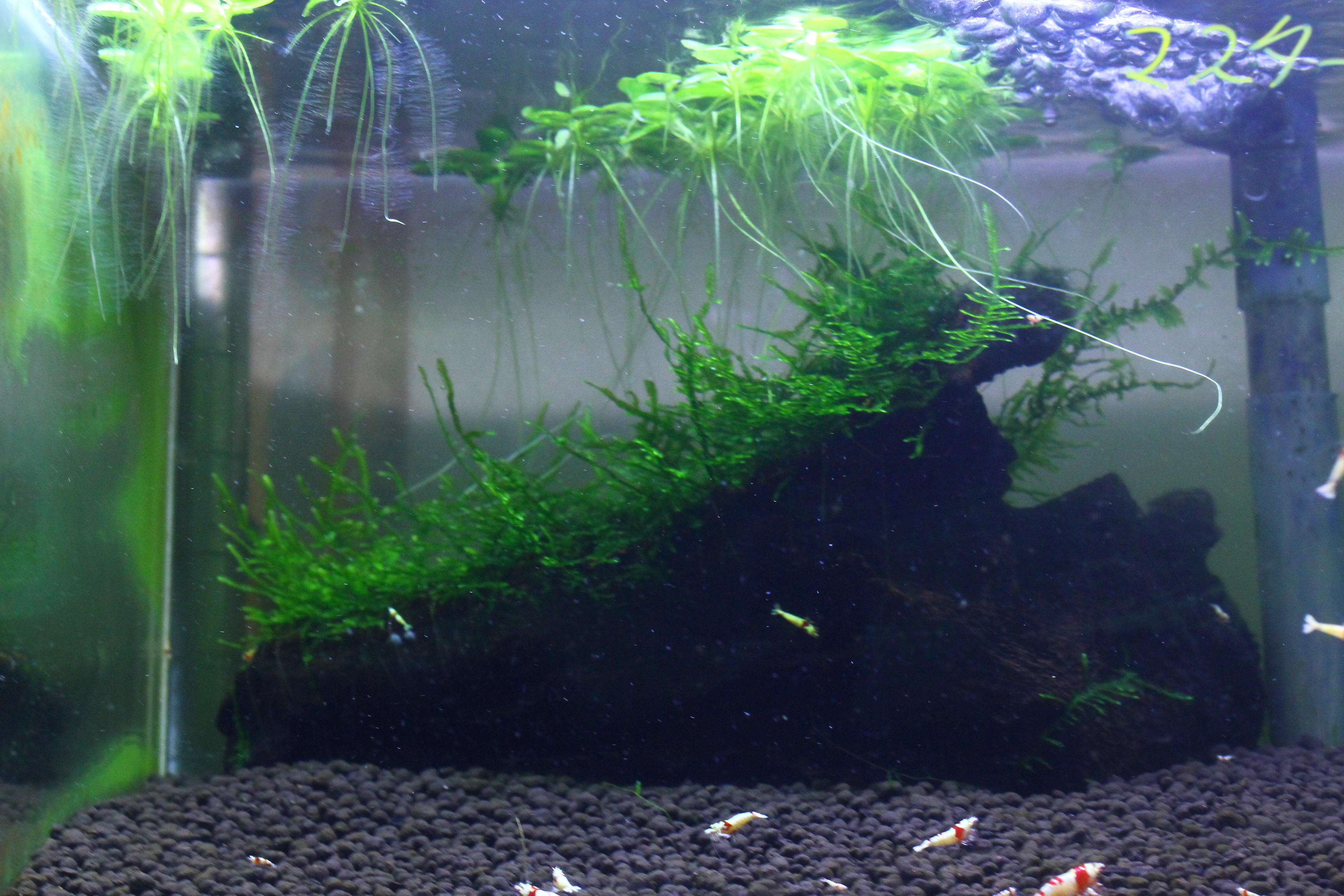

ただ、吸着系ソイルもソイルの特徴を踏まえた上で適切に管理すれば爆殖するソイルも多いので、この記事を読んでいただいた方のお役に立てれば良いかな?と思います。

そもそも吸着系ソイルって何?

ものすごく簡単に説明すると、吸着系ソイルは水槽セッティング後に発生する有害物質を吸着して魚やエビに害がなるべく出ないようにする効果を持ったソイルで、水槽をセッティングして濾過を回し、バクテリアの力で水を清浄化させ安定した水質を作るまでの過程が比較的短い期間で行えるというもので、要するに立ち上げてから比較的早い段階でエビを入れることができるというものです。

代表的なソイルは主にプラチナソイルやコントロソイルです。

吸着系とは逆に、栄養系ソイルと呼ばれるソイルはソイル自体にたくさんの栄養分が含まれていて、水槽セッティング初期にはたくさんの有害物質が発生しますが、有害物質がたくさん発生するということによって、有害物質を餌とする有益な濾過バクテリアが豊富に発生することになるため、水質が安定するまでは長い期間を要する分、安定後はさらに長い期間安定感が持続するソイルです。

吸着系ソイルは何を吸着するの?

厳密に言うと何も吸着はしませんが、ほとんどのソイルにはpH緩衝作用があり、pHを7.0以下の酸性へと傾ける効果があります。

魚やエビにとって有害なアンモニアは、7.0以下の酸性下の水質ではアンモニウムイオンに変わり全くの無害となります。

また、ソイルの特徴であるイオン交換作用によりこのアンモニウムイオンを吸着していると言われており、立ち上げてからある程度の期間を経過してアンモニウムイオンが満杯で吸着しきれなくなった時にpHが上昇しアンモニアの発生に繋がるいわゆるブレイクと呼ばれる現象が起こると言われています。

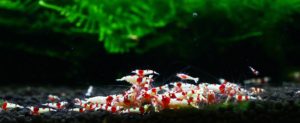

ブレイクが訪れるとエビはポツポツと死んでいく

ブレイクが訪れるとエビがポツポツと死んでいくことが多いのですが、急にバタバタと死んでいくのではなく、物陰に隠れてじっとしている個体が多くなったり、餌を与えても寄ってこなかったりという症状から始まることが多いです。

調子が悪いと換水すれば回復するという昔のアクアリウムの考えは吸着系ソイルには通用せず、一度ブレイクが起こるとそこから持ち直すことはほぼ無理ですから、いかにブレイクの前兆をいち早く見つけることがポイントになります。

吸着系ソイルのブレイクのメカニズム

メーカーや専門家によるとソイルにブレイクなどというものは存在しないという風に言われますが、仮にブレイクというものが無かったとしても、吸着系ソイルを使用していると早ければ三か月とか半年で訪れるエビがポツポツ死んでいく時期が訪れるのは間違いなく、たとえブレイクが無いにしてもポツポツ死が訪れる時期を回避しなければエビは最悪全滅してしまう訳ですから、メカニズムとか過程を知るよりも、その三か月で死んでしまわないようエビをどうにかしたい訳です。

話しがまた逆戻りしてしまいますが、そもそも吸着系ソイルにブレイクが無かったとしてもソイルのイオン交換作用によりpHが下がってアンモニアが悪さをしない間は無難に飼育できるのですから、エビがポツポツ死んでいく時期より前にリセットやソイルの交換するしかないのはすでに皆さん実践していることと思います。

吸着系ソイルのブレイクを回避する方法

吸着系ソイルである程度維持していると訪れるブレイクという現象、これを回避するには吸着効果に頼らず栄養系ソイルのように、セット直後は水をしっかり汚してあげることが一つのポイントになります。

そして、phは水槽内の濾過サイクルのバランスが良くなると、ソイルの吸着効果の有無に関係なくphは自然と下がっていくというメカニズムですから、吸着系ソイルは栄養系ソイルほど栄養分は多くはなくても、立ち上げ時に動物性の餌や水草の肥料などの栄養分を添加してバクテリアの繁殖を促し時間をかけてしっかり立ち上げ、ブレイク時にアンモニウムイオンを吸着しきれなくなりpHが上昇した時にアンモニアの発生を抑える強い水(ブレイクに負けない水)を作ることが最大のポイントです。

ビーシュリンプはアンモニアや亜硝酸が出なければpHはあまり気にしなくても良く、実は案外丈夫な生き物なんです。

また、吸着系ソイルでの立ち上げについてはローキーズ札幌店店長がこの手に関してはスペシャリストで、立ち上げ時の添加剤や維持管理方法など店舗でも実際に立ち上げている方法を教えてくれるので機会があれば立ち寄ってみると良いかもしれません。

コメント