ビーシュリンプを飼育していると誰もが必ずと言っていいほど経験する「ビーシュリンプのポツポツ死」

ある程度ビーシュリンプの飼育経験が長い人は、うまく切り抜けることができますが、飼育経験の浅いビギナーさんは対処に困りますよね。

水槽に入れたばかりの時は、あんなに元気に動き回ってたのに~!

普段調子が良いと、メンテナンスに関してはどうしても後回しにしてしまいがちなんですよね~

おかげで調子を崩した水槽で☆が頻発する事態に!

で、急いでメンテナンスして対策するわけですが、結果ポツポツ死は止まらず・・・

↑

みなさんこんな経験ありますよね?

そこで、今日はメンテナンスしてもポツポツ死が止まらない原因と対策を探ってみようと思います。

まずはビーシュリンプのポツポツ死の原因を知ろう

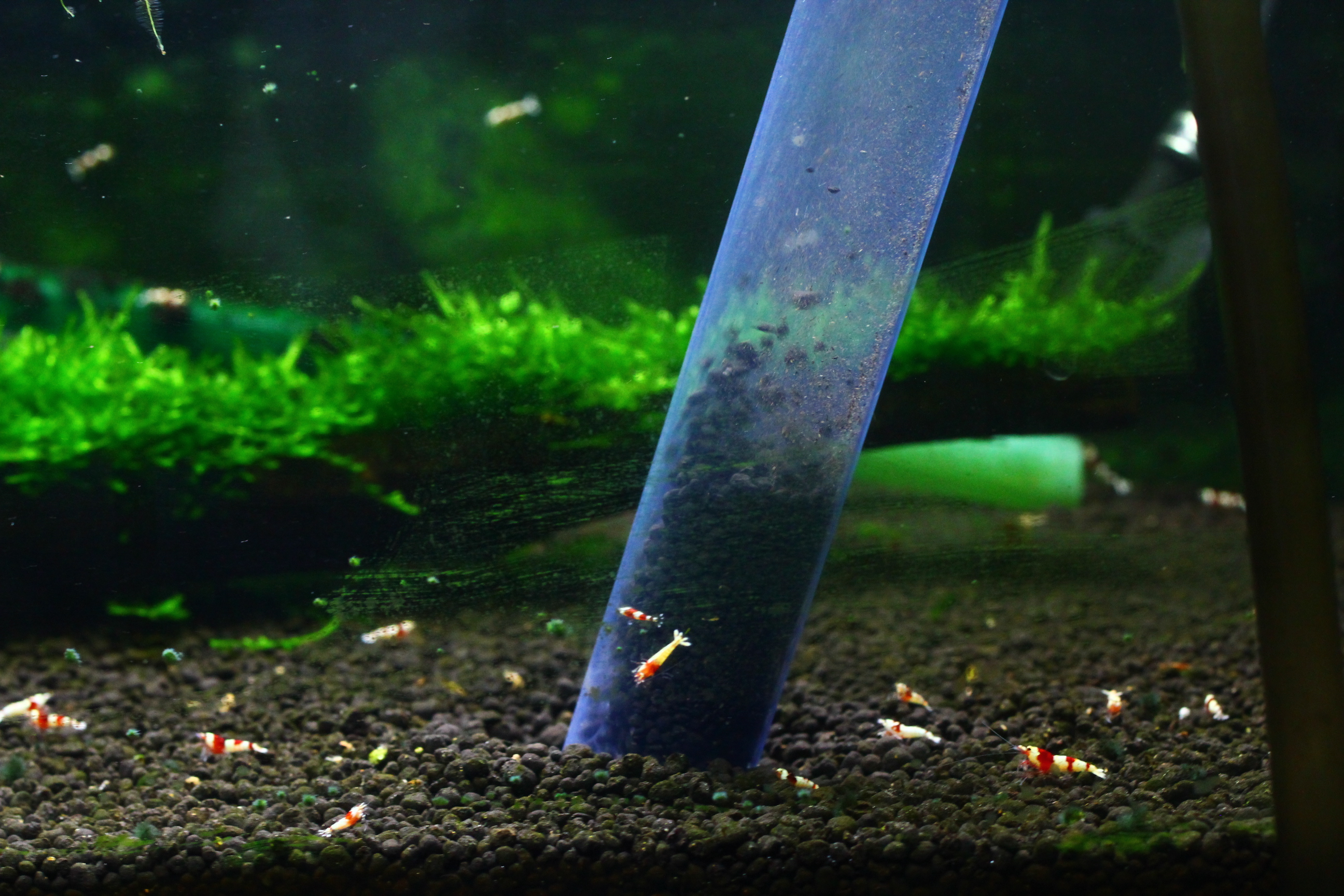

エビが元気で高速ツマツマ、常時抱卵個体がわんさかいたのに

ん?

いつの間にかエビが増えなくなってない?

いや、むしろ減ってないか?

これがポツポツ死という名の悪夢の始まりなんですが、主な原因としては、ソイルの劣化による水質の変動が大半だと思ってます。

ソイルはイオン交換作用によってある程度phが安定するようにできているものですが、長期維持による換水や水草の成長、バクテリアの増減にも影響され、徐々にその作用は不安定に変化していきます。

なので、そのイオン交換作用が変化してきたタイミングで、何らかの処置をせずメンテナンスを怠ってしまうとポツポツ死が始まってしまいます。

エビが元気なのにメンテナンスして調子を崩すのは怖い・・・特に初心者の方は最初に飼育する時になるべく水槽をいじらないようにって教わってる方も多いと思います。

なので、教えられた通り元気なうちはなるべく触らず、目に見えて調子が崩れ始めたと気づいたタイミングで

ん?

ん?

って慌てて対処しようとしますよね。

しかし、水槽の中は実際には目に見えないところで常時目まぐるしく変化が起こっているもので、この水質変化によるダメージが出始めるタイミングを見極めるのが難しいところでもあります。

メンテナンスをすると弱ったエビは回復するの?

水質の変化でエビが受けたダメージは回復することはなく蓄積のみと考えます。

なので、水質の変化が出始めた頃にはそれなりのダメージを受け始めています。

体の構造が単純なエビは、どちらかというと虫に近い生き物です。

子供のころクワガタムシやカブトムシを捕まえて飼っていたことがある人はわかると思いますが、弱ってしまったらそこから元気を取り戻すことはないですよね。

ですから、お魚のように、病気を治したり弱ってしまった個体を元気いっぱいだったころのように元に戻すことは不可能だと思います。

一度ダメージを受けた個体に対し、エビが元気になるといわれる添加剤を使ったところでほとんど意味がないんですよね。

せいぜいやれることといえば、バクテリア剤などで微生物の活性化を促してこれ以上ダメージが大きくならないようにすることくらいしか思いつきません・・・

多少のダメージであれば対処が早ければその後も順調に子孫を残してくれますし、寿命と言われる1~2年程度なら元気に生きてくれるかもしれません。

確かに個体差もあるでしょうし、血統も多少は関係していると思います。

そして、ビーシュリンプは水質の適応範囲は結構幅広く、アンモニアと亜硝酸さえ気をつけておけばphにはあまりうるさい生物ではありませんから、良くも悪くも多少の水質変化にはある程度適応してしまうんですね~

が、既にダメージがある中で必死にその環境に適応しようと頑張ってたエビちゃん達に、メンテナンスという大きな環境の変化で更なるダメージを与えてしまい、結果的にしっかりとメンテナンスを行ったのにその後も断続的なポツポツが止まらない、そして元気な個体は結構元気で抱卵するけど稚エビが見えないといったよくわからない現象が起きてしまう・・・

そこがビーシュリンプ飼育を難しくさせる要因の一つにもなっているんですよね~。

ポツポツ死への対処法その1

まず、抱卵個体がいてしっかり稚エビが孵っているかが一つのポイントです。

抱卵個体がいるのに稚エビが残らない状態だと、やはり今後の維持は難しくなってきます。

対処法としては、とりあえず個体を全部掬って他の水槽に避難させてリセットして立ち上げ直すのがベストです。

立ち上げたばかりの水槽でどうしてもリセットしたくない場合は、全換水して他の水槽から水を貰って1ヶ月空回しか、バクテリア剤を規定量より多めに添加して1~2週間放置しその後毎日半分程度の換水を1週間毎日続ければ持ち直すこともあります。

しかし、騙し騙しでの対処になるので、それを繰り返し行っていくと調子が回復しても再び元気なエビが見られるスパンは徐々に短くなっていくので、どこかのタイミングでリセットはした方がいいでしょう。

ポツポツ死への対処法その2

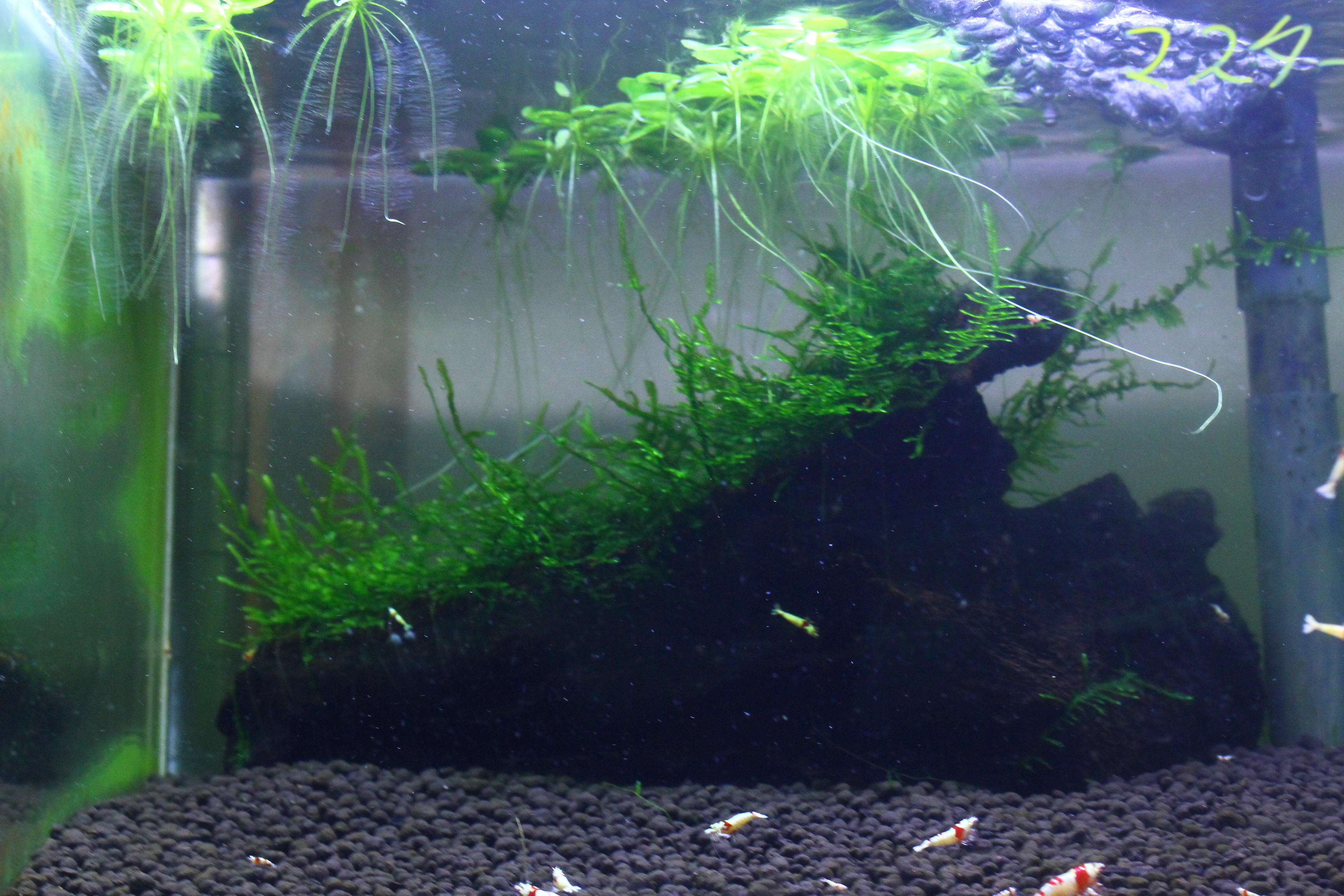

多くの水槽を維持していると、ある程度長い年月を経過した後に不思議なほど安定するタイミングが訪れる水槽があるんですよね。

それは、立ち上げにかなりの時間を費やした水槽で、フィルターをセットしてバクテリア剤を添加して1ヶ月空回しといった、実は昔から一般的に言われているお魚の飼い方なんですよね。

特にアマゾニアなどの栄養素が多く含まれる栄養系ソイルに関しては、立ち上げ期間が長ければ長いほど、後の安定感は抜群によくなります。

アマゾニアは本来水草用のソイルで、ADAが推奨する立ち上げ方は最初になるべく多くの水草を植栽し初期の余分な栄養素を吸収させると同時に、水質が安定するまで換水を頻繁に行うというものですが、ビーシュリンプ飼育の際はあまりに多くの水草を植栽してしまうと色んな意味で飼育が困難になってしまいますよね。

なので、ADAが推奨する立ち上げ方を無視した形にはなりますが、コケが生えようがカビが生えようが微生物が勝手に分解してくれるまで時間をかけて待つ!

赤子鳴いても窯の蓋は開けるな的な?

そんな立ち上げ方が僕が経験した中で最も確実な方法の一つだと思ってます。

「ビーシュリンプポツポツ死」対策してるのに☆が止まらない「まとめ」

ベテランの飼育者さんは、殖やす秘訣は放置だとおっしゃる方がとても多いですよね。

僕自身も放置飼育推奨派ですし、実際にほとんどの水槽が放置状態ですが、最初の立ち上げに「これでもか!」というくらい時間をかけているのが実情です。

放置している期間は人それぞれで、一か月の間に換水だけしている人もいれば、足し水だけしている人、餌もほとんどやらない人もいるでしょう。

現状、放置できる期間は水槽サイズや濾過の方法、ソイルの種類や厚さにもよりけりで、その水槽ごとに条件は違います。

具体的な期間ははっきりと言えませんが、立ち上げに時間をかければかけるほど放置できる期間も長くなる傾向にあり、そこの見極めができる人がポツポツ死をうまく回避しているわけですが、僕自身もたまにやらかしてしまうんですよね・・・

始めて軌道に乗った時のような常時水槽の前でにらめっこしていた頃と違い、怠慢な飼育をしている証拠なのかな?って思います。

生き物を飼育している以上日々反省は必要ですよね。。。

最終的にはいつでも避難できる水槽を立ち上げておくか、他の水槽に避難させられるよう複数の水槽を維持しておくことが最大の対処法なのかな?と思います。

コメント