今回は吸着系ソイルと栄養系ソイルのお話し。

小難しい話というか、少し理屈っぽい面倒な内容なので、吸着系でも栄養系でも俺は関係なくうまくやってるよ?という方は読まない方が良いかもしれません。

吸着系ソイルの性質

吸着系ソイルは、簡単に言うと有害な物質(アンモニア)を吸着させて立ち上げ初期の不安定な期間を回避するといった性質なのですが、水に入れると水中の微量元素(陽イオン)を吸着し結合する働きを利用して水質を浄化しています。

栄養系ソイルの性質

一方、栄養系ソイルは、微量元素(カルシウムやマグネシウムなどのミネラル分)を吸着しソイル自体に含まれる腐植質から(アンモニア)を放出します。

よって、バクテリアの数が少ない立ち上げ初期にはアンモニアや亜硝酸がいっぱいで、とてもエビが生きられる状態ではないということになります。

吸着系ソイルのブレイクのメカニズム

当ブログでも何度も書いていますが、アンモニアはエビにとって非常に有害な物質であるだけではなく、水質を浄化する硝化バクテリアの餌となるため、アンモニアがないとバクテリアが生きられない=エビも生きられないといった状況に陥ってしまいます。

吸着系ソイルはある程度の期間を経てその吸着効果が薄れてきた時にエビにダメージが出てしまういわゆるブレイクと呼ばれる現象、これは多くの人が経験していると思いますが、それを回避するにはソイルの吸着効果に頼らずに立ち上げる方法がベストな考え方になるわけで、そう結論付けるとなると栄養系とか吸着系といった概念はなくなり、そしてブレイクという表現も否定されます。

なので、吸着系ソイルで爆殖している人はそれを理解した上で水槽を立ち上げているものと想像できます。

逆にこのサイクルを理解していないと、吸着効果が薄れてきてバクテリアにダメージ、そして死んでしまう。その死んだバクテリアを他のバクテリアが食べてさらに水質悪化を招いてしまうといった、水槽内でとんでもなく恐ろしい状況になってしまいます。

最終的にはソイルのブレイクの度にエビがポツポツと落ちてしまう状態から抜け出せず、使いやすさを求めて次から次へと違うソイルに手を出してしまうといった辛い状況となってしまいます。

ソイルが持つ水質調整能力

ソイルには緩衝作用と言ってpHを一定に保つ働きがあります。

緩衝作用とは、イオン交換作用によってpHを一定に保ち、蒸発や希釈などの影響を受けずにpHを一定に保つものですが、それほど難しいことではなく頭では理解していても説明が難しいので割愛します。

pHは様々な要因でその数値が変動するのですが、ほとんどのソイルはその緩衝作用によって酸性の水質に保ってくれます。

ですが、その緩衝作用が切れた時に水質が非常に不安定になってしまい、pHが上昇した時にアンモニアによってエビがダメージを受けてしまいます。

そこが緩衝作用が切れた時が吸着系ソイルのブレイクポイントでは?と考えられると思います。これが多くの人を惑わせる原因となったわけですが、もう一度pHの変動する要因の話に戻ります。

pHが変動する要因は、水温、CO2濃度、硝酸塩濃度、苔や植物性プランクトンなどによる光合成など、数えきれないほどたくさんあるのですが、まずここでは硝酸塩に注目していきたいと思います。

硝酸塩とは、水槽を立ち上げて生き物を飼育する際に濾過バクテリアの力で有害な物質を分解させていく過程において、アンモニア→亜硝酸→硝酸塩といった硝化サイクルの最終副産物ですが、この硝酸塩はpHを酸性に傾ける働きがあります。

これで話はかなりまとまってきたと思います。

pHを安定させるには消化サイクルを安定させることが重要

pHが不安定になるソイルのブレイクは吸着効果がなくなったことと、低床内のバクテリアに起因するもので、硝化サイクルができていれば緩衝作用が切れてもpHが不安定になるという現象は起こらないといった結論に達します。

ですが、それはソイルの特徴によってもその持続性は変わってくるので、どんなソイルを使用していても低床内の環境を把握していなければうまくコントロールすることはできません。

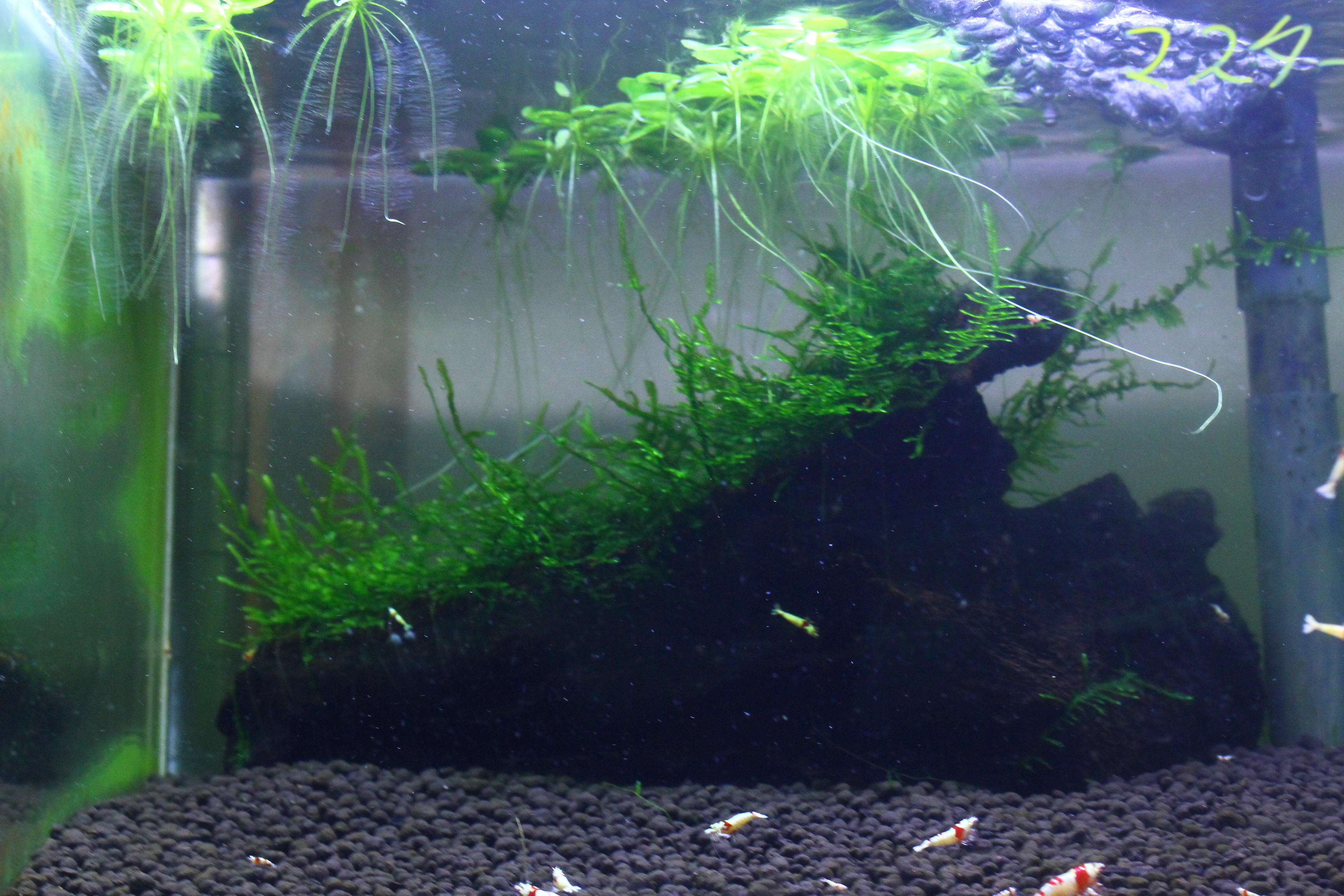

その中で水草レイアウトだけでなくビーシュリンプ飼育にも特化するアマゾニアは栄養の持続性とバランスはやはり抜きんでていると思います。

立ち上げさえうまくいけば、あとは勝手にバランスを保ってくれるので、時には五年以上リセットしなくてもビーシュリンプが楽しめるのですから。

ソイルを使った水草レイアウトの先駆者ADAが開発したアマゾニアが如何に優れたソイルであるかがわかると思います。

中にはロットによるばらつきがあるという人もいますが、天然土壌である以上それはあって当たり前のことですし、ユーザーがそこをコントロールできてこそ爆殖への近道ではないのかな?と思います。

まとめ

要点をまとめると、どのようなシステムで水槽を立ち上げるにしても、昔から言われているアクアリウムの常識、水槽を立ち上げるには1ヶ月程度空回ししてある程度硝化サイクルを作ってから生体を入れましょう!という結論に達するわけです。

ただ、吸着系ソイルの魅力ってやっぱりすぐにエビ入れられるところですよね?なのでバクテリアの素や他の水槽からの種水を利用することで早めに生体を入れても大丈夫!となるように初期の段階では吸着効果に頼る飼育になることが多いわけです。そのために吸着系ソイルを使うんですから。

アマゾニアで三か月立ち上げてとか普通に考えたら嫌ですよね(笑)

ちなみに道産子海老は最長で半年間立ち上げに費やした水槽がありますが、エビを入れてから7年維持しました。

あくまでも素人の浅い知識内でのお話しなので有識者の方のツッコミはお手柔らかにお願いします。

コメント